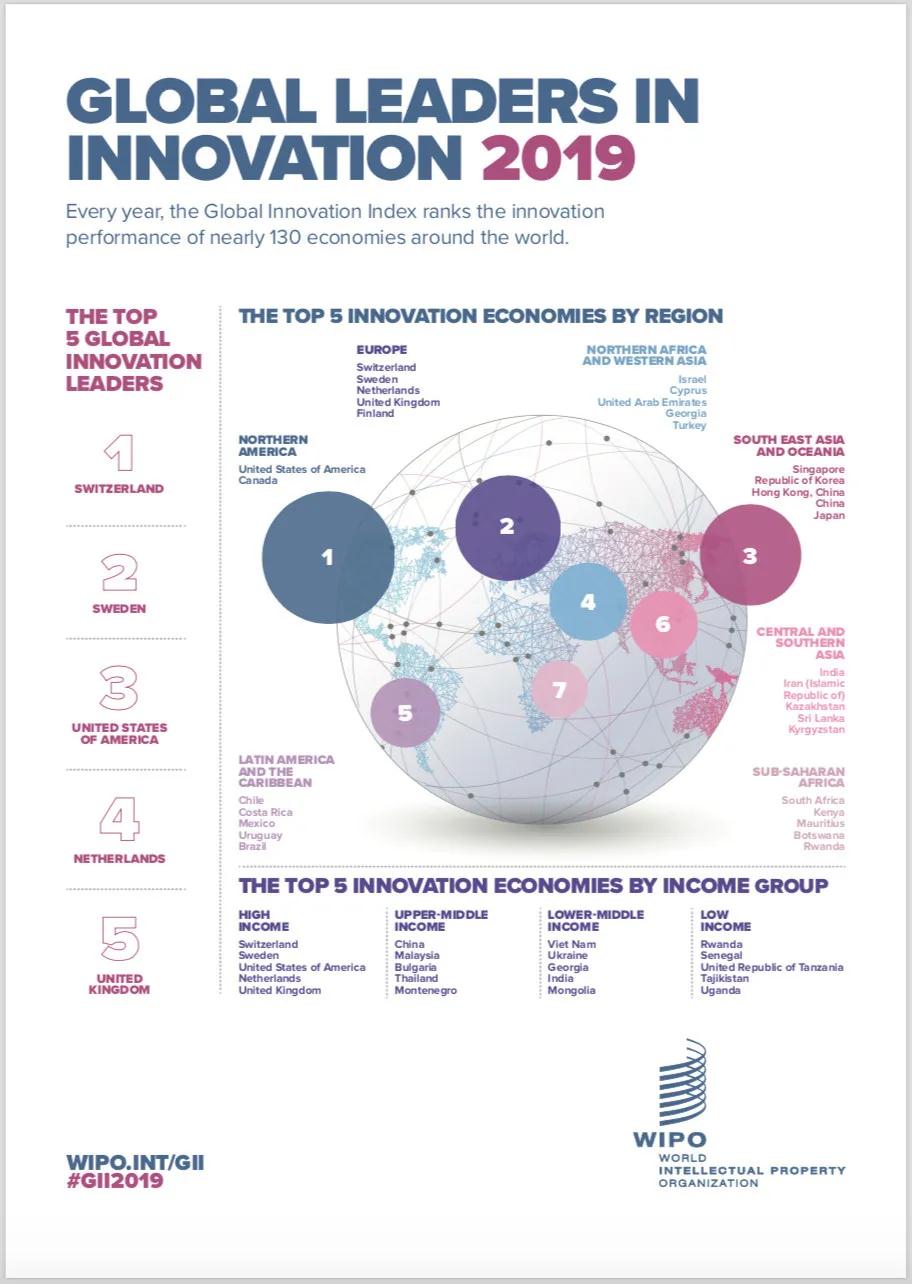

瑞士以奢侈腕表、純凈風景和高標準為人熟知,但你可能不知道的是,它的創新指數也名列前茅。聯合國世界知識產權組織(WIPO)連續9年將瑞士評為 “全球最具創新力的國家” ,闡明“瑞士將穩定的績效轉化為卓越的創新成果,包括專利數量、知識產權收入,和高科技制造產品。”

你是否會好奇,為什么這個創新指數9連冠的不是美國?或者是正極速發展的中國?卻是這個以傳統精密制造業出名、人口還不足九百萬的國家?

穩定和睦社會 + 高端人才流入

關于瑞士為何會成為第一創新大國的問題,歐洲頂尖的科學與技術研究院校——洛桑聯邦理工學院(EPFL) 的Lan Zuo Gillet教授給出的回答是:“瑞士之所以在這一領域如此成功,有多種因素共同作用的結果。從歷史上看,瑞士中立穩定的政治和社會環境,一直吸引著因戰爭等不可抗力而離開自己國家的人才。阿爾伯特·愛因斯坦只是其中的一個例子,外國人才在整個學術界有著很高的占比。對我來說,這是一個重要的因素。”

從十六世紀到十九世紀,瑞士爆發了多次移民潮,有尋求庇護的法國胡格諾新教徒(他們不少人富有或者擁有高超熟練手藝)、有逃避歐洲君主專制的政治難民(包括來自德國的教授,他們幫助瑞士建設了多所新的大學)等。瑞士成為典型的移民國家之一。

一個安定幸福的國度,本就為“創新”營造了最好的環境。加上數百年來他國的人才移民,也為瑞士植入了多樣化的基因。

只要你有夠好的點子,政府便會慷慨解囊

“在瑞士,政府并沒有規定要在哪些領域進行投資,而是邀請人們都來分享自己的創新點子,然后選擇那些最好或者是最有影響力的方案和個人來進行支持。通過這種方式,創新的動力和方向就來自于人,而不是政府引導。這樣的創新可以說是‘自下而上’的。” Lan說。

政府支持科技研究的公共資金主要由科研人員自主申請。科研經費公開競爭,擇優批準。瑞士聯邦用于支持瑞士大學研究的公共資金主要由兩個機構負責:瑞士國家科學基金會(SNSF)和科技創新署(Innosuisse)。

企業和學校緊密合作教育與商業接軌

瑞士科技創新署(Innosuisse)有一項直接向大學提供資金支持的政策——扶持高等教育與商業合作伙伴共同參與研發項目,這份補貼既為企業降低了創新研發的成本,又幫助學術機構開發的創新知識可以更好地運用于市場和經濟,促進了企業與學校間的合作,共同開發新產品。

商業不斷衡量價值的刻度天平,碰到學生天然的奇思妙想,本身就能擦出新的花火。

另外一個因素,也是Les Roches理諾士教育的核心——實用性與專業性結合的瑞士教育。Lan指出:“瑞士的高等教育是非常講究實用性和專業性的。如果你想要把一項專利轉換成可以工業化(批量化)生產的產品,懂技能的人才無疑是實現的關鍵。”將創新的知識轉化為適銷的產品或服務,也解釋了WIPO提及的“瑞士將穩定的績效轉化為卓越的創新成果,包括專利數量、知識產權收入,和高科技制造產品。”

企業對研發的重視與投入

除了政府幫助外(四分之一),超過60%的研發支出(總額約為180億瑞士法郎)中是由私營企業直接提供資金的,余下的則來自外國投資者。

歐洲專利局的數據顯示,ABB、羅氏、雀巢和諾華在2014年分別申請了400項至600項專利。 這讓上述大型企業成為歐洲前50大專利申請人。

瑞士的中小企業也是國際領導者,擅于開展自身創新流程及為國際利基市場制造高品質的專業產品。同年瑞信進行的一項公司調查顯示:所有工業中小企業中約有10%——至少有一款核心產品居于全球市場領先地位。高科技產品在瑞士總出口中占據了很大的比例。

創新典范——EPFL創新產業園區

EPFL Innovation Park-創新產業園,是一個非營利性機構,既獨立于大學運作,又完全擁有進入大學研究實驗室和其他設施的權限。它匯集了約150家高速發展的初創公司,以及26家大型企業,同時提供研究交流的場地、咨詢和培訓服務。而與這些初創公司和大型企業的溝通合作、探索市場和發展機會,正是Lan工作的一個關鍵的部分。

“如果你看看園區內初創企業的數量,就會發現有超過三分之一的企業聚焦在生物技術/生命科學/醫療技術領域,大約還有三分之一在信息技術/電信領域,其余的分布在其它各個不同的行業。”

這個園區已經孕育了一些非常成功的企業。AC Immune就是其中之一,該公司開發了很多針對神經退行性疾病的精準醫療技術,目前在美國納斯達克交易所上市,總部仍設在園區。

另一個開創性成功例子是MindMaze,它建立了直觀的人機界面,是瑞士首家估值超過10億美元的科技“獨角獸”。

Lan說:“我看到了瑞士在各個領域的科技競爭優勢——醫藥、生命科學、精密工業儀器、網絡安全、金融和很多其他領域。創新型人才來到這里學習和工作,真是激動人心。”

來瑞士學習,無論是什么專業,都能沉浸在鼓勵創新的文化中,培養獨到的專業思維。

更多信息請咨詢我們。

>>我感興趣,馬上在線咨詢